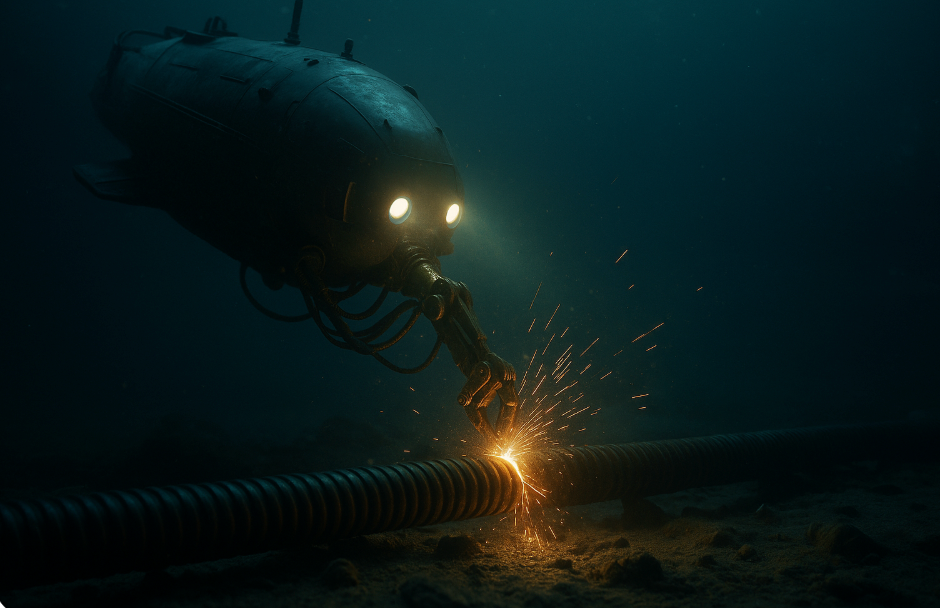

西方国家正把海底变成“网络新战场”

在看似波澜不惊的海面之下,正酝酿着新一轮的信息战与地缘冲突。欧洲各国,以及美日澳印“四方安全对话”(Quad)成员,正在加速将深海转变为数字基础设施的前沿战场。

这些国家打着保护海底电缆和能源管道的旗号,大量部署无人潜航器、自动监控系统来争夺海底霸权。

为什么深海电缆会成为新焦点?它们又为何难以防守?今天我们就来“潜”入这一场看不见硝烟的深海较量。

“深海割喉”:深海基础设施成国家安全盲点

现代社会90%以上的国际互联网通信,靠的不是卫星,而是遍布海底的光缆。它们是全球信息流动的“大动脉”,一旦遭到破坏,政府运转、金融交易、医疗调度乃至电力调度系统都将陷入瘫痪。

你可能想象不到,每年有150到200根海底电缆受损,虽然大多数是“非敌意”的,比如渔船拖网、锚链误伤,甚至还有鲨鱼啃咬造成的。但也有越来越多“难以解释”的案例频发,尤其是在波罗的海这一敏感区域。

欧盟打响海底安全保卫战

2024年圣诞节,连接芬兰与爱沙尼亚的Estlink2电力与通信电缆突然断裂。芬兰调查后怀疑是一艘悬挂俄罗斯国旗的油轮“拖锚”所致,但最终因“缺乏确凿证据”,未作国家指控。这类“似是而非”的事件,在丹麦、立陶宛、瑞典也屡见不鲜。

英国议会甚至专门开启安全听证会,担忧俄罗斯军舰“徘徊”在海底电缆上方,进行侦查与潜在破坏。英国国防部长直言:“这是网络基础设施的冷战2.0。”

德国也不示弱,2025年初联合北约部署了一艘36英尺长的“蓝鲸”隐形潜航器,深入波罗的海执行水下反破坏任务。

从波罗的海到黑海,欧洲各国的海底安全保卫战已经打响,具体措施和进展如下:

- 波罗的海“Baltic Sentry”行动:北约新任务,调遣护卫舰、巡逻机与海底无人机驻守,强化威慑与实时侦查

- 丹麦部署AI“saildrone”无人船:4艘长10米海面无人艇搭载AI雷达,补位卫星与飞机监控死角

- 德国军事初创公司Helsing推出SG‑1潜航器:可潜伏三个月、AI监听声纹,盯紧潜在破坏行动

- 英国皇家海军Drone Sub Excalibur计划:一批水下无人潜形式巡护艇将参与为期两年的试验任务

- 爱尔兰:投入6000万欧元买服务声纳系统监测俄罗斯潜艇、侦察船

- 欧盟在黑海构建海底监控中心:整合水声传感器、水面与空中无人平台,24/7监控

- “NorthSeal”协作平台落地北海:比利时、荷兰、德国、挪威、英国、丹麦已加入,实时情报共享

- 欧盟2025后NIS2战术:强制成员国绘制关键基础设施清单(含水下光缆),并引私人企业纳入国家级响应体系

深海战争不只是军事行动,三大困局浮出水面

在防守深海电缆这件事上,问题远比看起来复杂。

1. 归责难:鲨鱼?锚?还是国家行为体?

正如前NSA情报官Dave Venable指出,深海事故很难准确归责,因为破坏手段隐蔽,证据链薄弱。很多时候,即使怀疑是国家行为,也无法起诉或发声,怕的是一纸声明引发外交危机。

2. 基础设施没考虑“被攻击”

大多数海底光缆铺设于二十年前,那时还没考虑到它们会成为网络战的前线。目前的“防护”主要靠事后检测,比如通过遥测判断是否受损,但等检测到的时候,可能已经“晚了好几周”。

3. 国家太多,协调太乱

一个电缆,可能连接多个国家海域,牵涉私企、公部门、军方、第三方运营商等多个利益体。相比之下,印太地区像新加坡,早已将深海基础设施纳入国家防御规划;而欧洲仍然是一盘散沙。

海底电缆亟待“主权化”

最矛盾的是,大部分海底电缆并不归国家所有,而是由谷歌、微软、Orange、BT等私营企业出资铺设并维护。这就造成了一个尴尬现实:

“电缆是企业的,威胁的却是国家安全。”

这也是为什么网络安全公司0rcus CEO Nic Adams呼吁,欧洲必须将海底电缆“主权化”处理:全天候监控、快速修复预案、应急团队前置部署、情报共享机制全上。

一些国家已经开始尝试解决这一难题。

- 挪威:电信公司Telenor与国防部门合作,在斯瓦尔巴群岛部署联合监控系统,当年就成功应对了一次异常中断。

- 英国:2022年设得兰群岛的断网事故却暴露了问题——私企和政府配合不力,整整一天,整个群岛与世隔绝。

这正是对比中最值得关注的一点:技术设备不是唯一防线,制度才是关键。

海底战争,才刚刚开始

一场无声的深海战争正在逼近岸边,它不是好莱坞大片里的核潜艇对峙,而是一次次“海底电缆事故”掩盖下的信息战。

海底基础设施正成为隐秘的新战场。守护数字命脉,不能只靠声纳和潜艇。在公私领域之间、在跨国协调之中、在“谁来负责”的模糊地带里,未来的网络安全攻防战,或许要从深海重新定义起跑线。